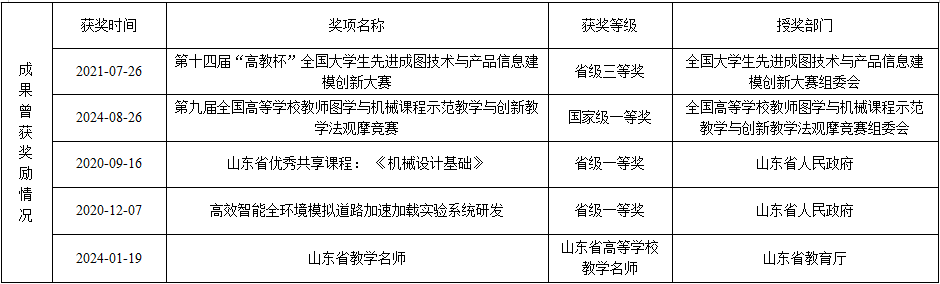

第十届高等教育等级教学成果奖

需求引领,学科协同,跨界融合--机械领域专业学位研究生培养模式创新与实践

成果简介(一)

成果简介(二)

1.成果简介及主要解决的教学问题

在国家“中国制造2025”战略背景下,针对山东省“十强产业”中的高端装备制造、新能源汽车等重点领域机械领域,专业学位研究生培养紧密围绕智能制造、数字化转型等核心需求,为制造业高质量发展提供了核心技术人才支撑。本成果以“需求引领、学科协同、跨界融合”为核心理念,紧扣机械领域专业学位研究生培养中存在的“人才培养与行业需求脱节、实践能力培养不足、学术与应用不能紧密结合”等主要问题。以服务机械领域行业需求为导向,山东工程图学学会结合山东交通学院“服务国家特殊需求人才培养项目”的实践,依托现代产业学院建设背景下产教融合协同育人模式研究、山东省研究生精品和优质课程立项建设—《先进制造技术》、与济南重工集团有限公司、沃尔沃建筑设备有限公司等企业的机械领域专业硕士研究生联合培养基地、与山东中科先进技术有限公司的工程实践平台实施。

开发“项目解构—知识重构—能力强化”课程群,推动研究生课程中的多学科知识整合,其中《先进制造技术》课程重点融入课程思政元素:通过剖析“大国重器”(如盾构机、高端数控机床)国产化历程,培养学生家国情怀;引入智能制造伦理规范,引导学生树立科技向善的价值观,实现知识传授与价值引领的统一。

依托济南重工、沃尔沃等20余家企业共建的联合培养基地,以科研项目和企业技术改造课题为载体,企业提供实践基地与技术课题,高校负责理论教学与科研转化,实施“校内理论学习—企业实践锻炼”交替进行的层级循环式培养体系。

该成果应用于山东交通学院机械领域专业学位研究生培养,成效显著:获山东省优秀学位论文2项、研究生优秀实践成果奖3项;立项省级研究生教研教改课题3项、省级精品课程1门、省级专业学位教学案例库3个、校级课程思政项目1项;2023年12月“机械领域专业硕士研究生联合培养基地”获评省级联合培养基地,2021年9月教师团队入选山东省高校黄大年式教师团队。成果核心内容已推广至山东大学等多个高校专业硕士点,并与沃尔沃建筑设备技术有限公司等全国20余家机械领域企业签订合作协议,形成可复制的产教融合育人范式。

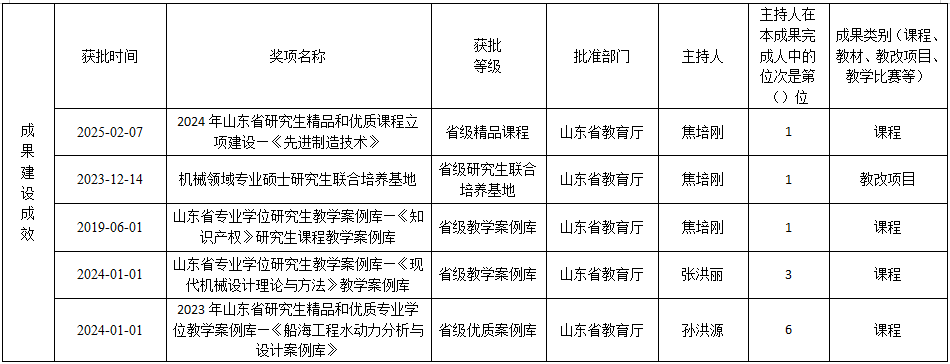

成果内容主要如下:

图1 成果主要内容

本成果有效解决了以下几个教学问题:

(1)如何结合“大思政”育人格局,构建“多元融合”协同育人模式,解决协同育人机制不健全的问题?

(2)如何实施层级双循环式培养过程,解决教学过程与生产过程脱节、创新能力培养不足的问题?

(3)如何建立“三维能力”评价标准,解决评价主体单一、职业能力导向不明确的问题?

2.成果解决教学问题的方法

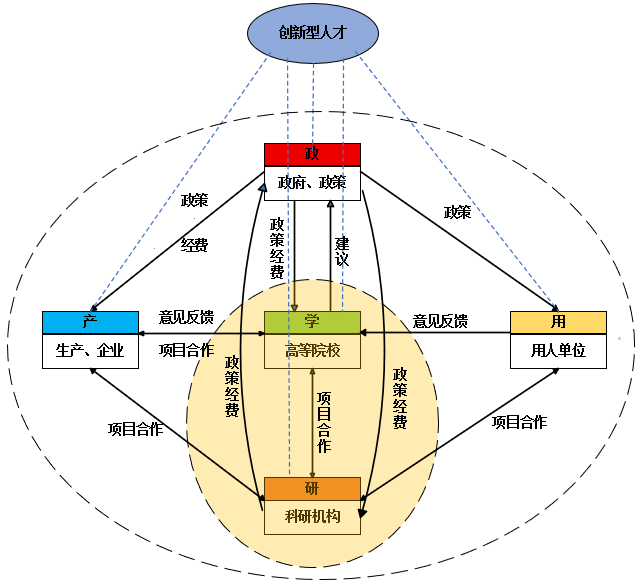

(1)深挖思政元素,结合产学研“多元融合”协同育人模式

以学生“实践能力+思政意识”双提升为目标。期间,与济南重工集团有限公司建设机械领域专业硕士研究生联合培养基地,合作共建盾构技术与应用现代产业学院,与山东中科先进技术研究院有限公司建立研究生合作培养基地。面向国家需求参与修订培养方案、开展基于实际工程案例的研究性教学、基于实际工程环境的实习实训、基于实际工程问题的科学竞赛、基于实际复杂工程问题的毕业论文、参与毕业生培养质量评价等,扩展校企合作的广度和深度。依托济南重工、沃尔沃研发中心等20余家生态圈企业,思政元素融入其中,使实践能力外化于行,思政意识内化于心。具体如图2所示。

图2 “多元融合”协同育人模式思路

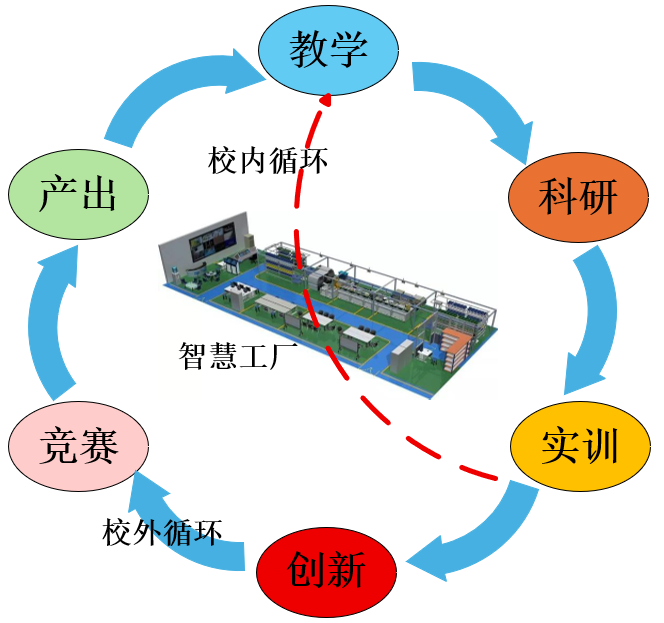

(2)层级双循环式人才培养过程体系

根据培养目标和毕业要求,在实现互联互通的“学习工厂”设备资源基础上,设计一系列的可以运用该资源完成的制造训练项目,学生以项目小组的方式对其中所承担的项目进行设计、备料、加工、检测、装配等全流程跟踪、采集、分析讨论并完成实训报告,通过主动学习,主动实践,协同合作的沉浸式学习过程,获得对专业技术的了解,提高处理复杂工程问题的能力。通过项目检验学生文献综述、开题报告和毕业论文完成水平,并根据反馈结果优化课程体系、培养目标及课程内容,从而实现层级校内、校外双循环式人才培养,如图3所示。

图3 层级双循环式人才培养过程

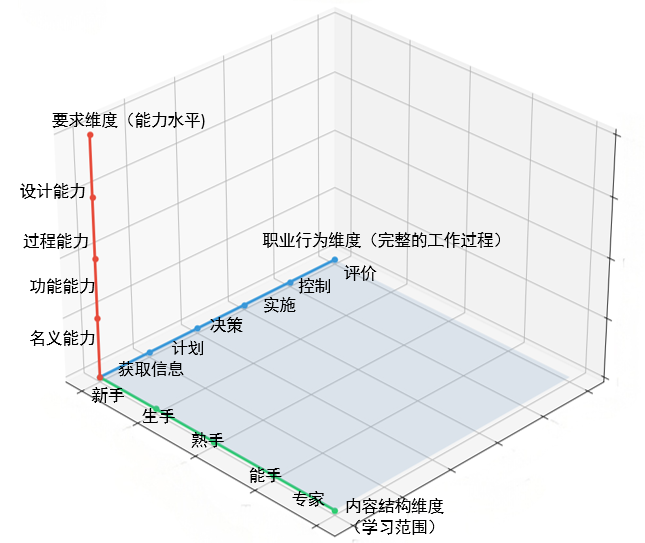

(3)基于三维职业能力要求的研究生培养考评机制

成立面向市场需求“产学研用”合作教学指导委员会,按照“夯实理论基础,办出交通特色”的工作思路,突出专业特色与企业需求融合、理论创新与实践应用融合的办学理念,构建以学习产出为导向、理实一体的课程体系,如图4所示,通过以“产”为方向、“学”为基础、“研”为纽带、“用”为目的的培养,实现学生多元化发展。合作教学指导委员会根据基于能力要求维度,内容结构维度和职业行动维度三方面的考评机制负责理论和实践教学过程管理,培养效果评价等职责。

图4 考评能力要求维度

3.成果的创新点

(1)以“实践能力+思政意识”双提升为目标,建立产学研“多元融合”协同育人模式

依托生态圈企业打造产学研创新联盟,推进项目驱动式人才培养模式综合改革,深化产教融合,构建研究生培养体系以提高实践和创新能力。思政元素融入其中,构筑了四个自信、强国意识、科学精神、工匠精神、合作精神为内核的专业学位硕士研究生实践能力培养过程。例如,与济南重工共建盾构技术与应用现代产业学院,与山东中科先进技术有限公司建立工程实践平台,将企业真实技术难题转化为研究生培养课题,建立“技术需求-人才培养-成果转化”共享平台,实现“培养方案共订、课程资源共建、技术难题共克、成果利益共享”。

(2)构建工业高度真实的层级双循环式人才培养过程体系

基于“学习工厂”的核心理念,我们致力于构建一个离散型的“高素质技术人才层级式教学体系”。这一教学体系旨在通过产学研相结合的服务机制,打造一个高度仿真的工业环境,从而实现校内小循环和校外大循环的双循环人才培养模式。该教育模式构建了“校园理论实践融合-产业场域深度浸润”的育人机制,通过建立高校教育系统与工业生产系统的双向循环通道,形成理论认知-实践验证-场景应用-问题反哺”的闭环培养体系。使学生在学科知识体系建构过程中,实现工业生产全流程的情境化学习,在真实问题解决中完成从知识接受到实践创新的能力跃迁,培育具备跨界整合能力与系统思维的高素质技术人才。

(3)建立“三维能力”评价体系,完善改进机制

构建基于能力要求、内容结构、职业行动的三维职业能力评价体系。制定涵盖理论知识、实践技能、创新能力的量化考核指标,引入企业技术标准作为评价依据。建立“学校-企业-社会”多元评价主体,实施“过程性评价+终结性评价”相结合的动态评价机制。通过毕业生跟踪调查、企业满意度反馈等渠道,形成“评价-反馈-改进”的质量提升闭环。该体系有效促进了“产教评”一体化,培养的研究生在智能制造、先进装备等领域展现出突出的工程实践能力。

4.成果的推广应用效果

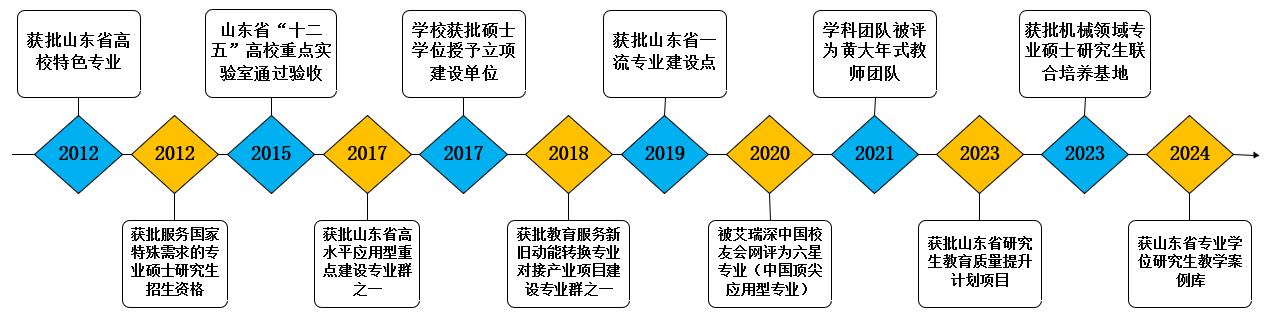

(1)学科专业建设应用效果显著

成果的研究与实践,促进山东交通学院机械工程学科迅速发展,围绕机械领域专业学位研究生培养中的实际问题,通过创新培养体系、优化教学过程和强化产教融合,取得了显著的推广应用效果,如图5。

图5 成果学科专业应用

(2)教育教学成果丰富,思政项目结合成效显著

成果实施以来,依托“机械领域专业硕士研究生联合培养基地”,形成了“课程群+案例库+实践基地”的产教融合培养体系。获得教学成果4项,累计立项省级研究生教研教改课题4项,建设省级精品课程1门、省级专业学位教学案例库3个,开发校级优质研究生课程案例库1个、课程思政项目1项,获省级科学技术奖10余项。

图6 课程思政活动及成效

(3)学生实践能力与就业质量双提升

本领域共培养研究生100余人,就业率100%,就业对口率80%,企业评价称职率达95%;获山东省优秀学位论文2篇,研究生优秀实践成果奖3项,发表论文、授权专利、软件著作权等100余项。

例如,高坤琦的“图像驱动的高速公路智能划线设备”获研究生电子竞赛全国一等奖,以及电子竞赛全国总决赛最佳论文奖。卢强的“基于深度学习和语法规则的文本情感分析方法研究”获山东省研究生优秀成果奖三等奖,获2021年山东省优秀毕业生。周佩同学的“船舶动力定位同时镇定控制研究”在2019年获山东省研究生优秀成果奖三等奖,并获得2021年山东省优秀硕士学位论文。

图7 学生参与竞赛和获奖情况

(4)产教融合机制深化创新

作为发起单位,在济南市工信局指导下,与济南重工集团、山东高速集团等济南50余家工程机械类高校、科研院所、企业成立济南市工程机械装备产业联盟。促进了专业与产业的对接。

成果与山东高速、济南重工、沃尔沃建筑设备有限公司等20余家企业共建联合培养基地,推动12项企业技术难题转化为研究生培养课题,实现“真题真做”的实践教学目标。累计培训教师和工程技术人员500余人次,接收学生实习2000余人次,联合培养研究生100余人。

(5)成果辐射推广效应凸显

本成果的培养模式与机制创新在学校内部形成示范效应,已推广至船舶工程、车辆工程、交通运输等多个专业硕士点,各专业参照“层级双循环”培养体系,优化培养方案与评价标准。

成果吸引省内外10余所高校来访交流,其中山东交通学院学习并应用了该教学研究成果,切实提高应用型人才培养质量。推广应用累计4年,覆盖10个专业,培养创新人才150余人,受益教师180余人,受益学生累计1.5万余人。并与全国20余家机械领域企业签订合作协议,形成可复制的产教融合育人范式,为区域产业升级提供人才支撑。

5.本成果中数字化应用情况

本成果积极推进教育教学数字化转型,构建“虚实结合、校企互通”的数字化培养体系,赋能机械领域专业学位研究生培养。

(1)数字化资源集群建设

建成省级专业学位教学案例库3个、校级优质研究生课程案例库1个,累计收录数字化教学案例230余个,其中虚拟仿真案例86个,覆盖智能制造、机械工程等领域核心技术模块。

(2)虚实融合实践平台搭建

联合济南重工、沃尔沃建筑设备技术有限公司共建“学习工厂”数字化平台,集成工业机器人虚拟调试、智能产线数字孪生等功能模块,实现1:1还原企业生产场景。平台累计接纳研究生实训百余人次,支撑10余项企业技术改造课题完成数字化仿真验证,学生通过平台获全国研究生电子竞赛等国家级比赛奖项3项。

(3)数字化评价机制创新

开发“产学研用”线上评价系统,接入企业生产数据接口15个,实现研究生实践过程数据实时采集与分析。累计生成数字化评价报告500余份,企业导师远程参与评价占比达60%,形成“实时反馈—动态调整”的培养闭环,相关经验已推广至山东交通学院等10余所高校。

版权所有 © 山东交通学院工程机械学院

长清校区:济南市长清大学科技园海棠路5001号

院办公室电话:0531-80687523

招生就业电话:0531-80687243

监督投诉电话:0531-80683767